Depuis plusieurs années les tests nationaux sur les aptitudes des élèves du CM1 à la sixième indiquent une faiblesse dans le domaine de la lecture à voix haute. Pourtant, à l’heure des appareils numériques qui nous parlent et nous écoutent, la maîtrise de l’oral est plus que jamais au cœur des préoccupations. Et les Petits champions de la lecture participent à point nommé à sa réhabilitation.

La lecture, quelle histoire !

On s’accorde aujourd’hui pour faire remonter l’écriture peu ou prou au 4e millénaire avant notre ère, avec l’apparition des premières inscriptions cunéiformes sur les tablettes d’argile sumériennes. Et, si l’apparition de l’écriture s’accompagne logiquement de celle de la lecture, on oublie souvent que la lecture silencieuse, la pratique de la lecture « pour soi », aujourd’hui devenue la norme, est d’apparition et surtout de diffusion relativement récente.

Pendant la plus longue partie de l’Histoire (puisqu’on date généralement de l’invention de l’écriture le passage de la Préhistoire à l’Histoire), l’écrit est d’abord un moyen de conserver, de transmettre et de reproduire la parole : il s’agit bel et bien d’un « enregistrement », dont la vocation est d’être « rejoué » comme aujourd’hui un son numérique dans un podcast. Selon un article du site de la BBC (article en anglais), c’est une tablette d’argile vieille de 4000 ans elle-même qui en témoigne, puisqu’on peut y lire « Écoutez cette tablette, et si c’est approprié, faites-la écouter au roi ».

« L’écriture, Phèdre, a un grave inconvénient… »

D’ailleurs, sans remonter jusqu’à Socrate qui tenait l’écrit pour inférieur au dialogue et dangereux pour le raisonnement (« …Une fois écrit, tout discours […] tombe aussi bien chez ceux qui le comprennent que chez ceux pour lesquels il est sans intérêt… »), au 4e siècle de notre ère le philosophe et théologien Augustin d’Hippone, alias Saint Augustin, pouvait encore s’étonner de l’habitude d’un autre intellectuel de son époque, Ambroise de Milan, de lire silencieusement :

« …les yeux parcouraient les pages et le cœur creusait le sens, tandis que la voix et la langue restaient en repos. » Extrait de Platon, Apologie de Socrate, trad. Mario Meunier, 1922

Car, pendant des siècles, c’est principalement par oral et collectivement que se transmettait le savoir dans les collèges de l’université et les chapitres des monastères, la rareté et la préciosité des livres en réservant la possession aux institutions et aux puissants : on estime que la bibliothèque de l’Abbaye de Saint-Denis, une des plus riches du royaume de France, contenait au maximum 1600 manuscrits avant leur destruction pendant les guerres de religion. [3]

Lire silencieusement, quelle idée bizarre…

Autant dire que si la lecture silencieuse est aujourd’hui très majoritaire, sa généralisation est bien postérieure à l’invention de l’imprimerie au XVe siècle et à la diffusion progressive de l’écrit dans toutes les couches de la société. Et les objections à sa pratique furent longtemps nombreuses sinon justifiées, la lecture silencieuse et solitaire étant longtemps suspecte d’enfermer dangereusement les lecteurs dans un monde imaginaire (Don Quichotte) ou de diffuser des idées moralement condamnables (Madame Bovary) ou politiquement subversives.

Et l’école dans tout ça ?

Quant à l’école moderne, la pédagogie y a toujours fait cohabiter la lecture à voix haute et la lecture silencieuse, la première étant généralement considérée comme un passage obligé vers la seconde, notamment pour l’apprentissage de la correspondance entre les signes et les sons (ou entre graphèmes et phonèmes comme disent les linguistes), la reconnaissance des mots et le repérage par l’enseignant des difficultés des élèves.

Pour beaucoup, l’épreuve de lecture « expressive » au Certificat d’études primaires, sésame d’entrée dans la fonction publique jusqu’à sa désaffection progressive dans les années 1970, marquait d’ailleurs la fin de la pratique de la lecture à l’oral, l’enseignement secondaire et les études supérieures l’abandonnant en large part car jugée inadaptée à une lecture plus savante, nécessitant rapidité et concentration.

Lire à voix haute à l’époque de l’IA

Aujourd’hui, qu’en est-il ? À notre époque où une IA générative gratuite peut rédiger toute seule un texte acceptable sur n’importe quel sujet, où l’on peut dicter à son téléphone un message écrit à sa grand-mère ou demander à l’enceinte connectée du salon de nous lire à voix haute nos e-mails ou un roman policier, la lecture vocale ne serait-elle pas en passe de prendre sa revanche ?

Une pratique en développement

Elle tient en tout cas une place importante dans les programmes scolaires officiels du CM1 jusqu’à la 5e, préparant les élèves à une pratique déliée de la prise de parole en public, alors que sont introduites depuis quelques années de nouvelles épreuves orales aux étapes décisives du brevet en fin de collège et du baccalauréat avec le « grand oral ».

De même, dans les évaluations nationales des compétences des élèves français, qui sont menées depuis plusieurs années en CM1, en CM2 et à l’entrée en classe de 6e, « lire à voix haute un texte » est un des critères d’évaluation, ce qui en révèle l’importance durant ces années cruciales.

Un jeu dans l’air du temps, mais tellement !

Non sans susciter une réelle inquiétude : les résultats 2024 indiquent en effet que cette compétence est parmi les moins maîtrisées en français chez les CM1 et les CM2 : respectivement 26,8% et 30,3% des élèves se situant en-dessous du seuil « satisfaisant »[4].

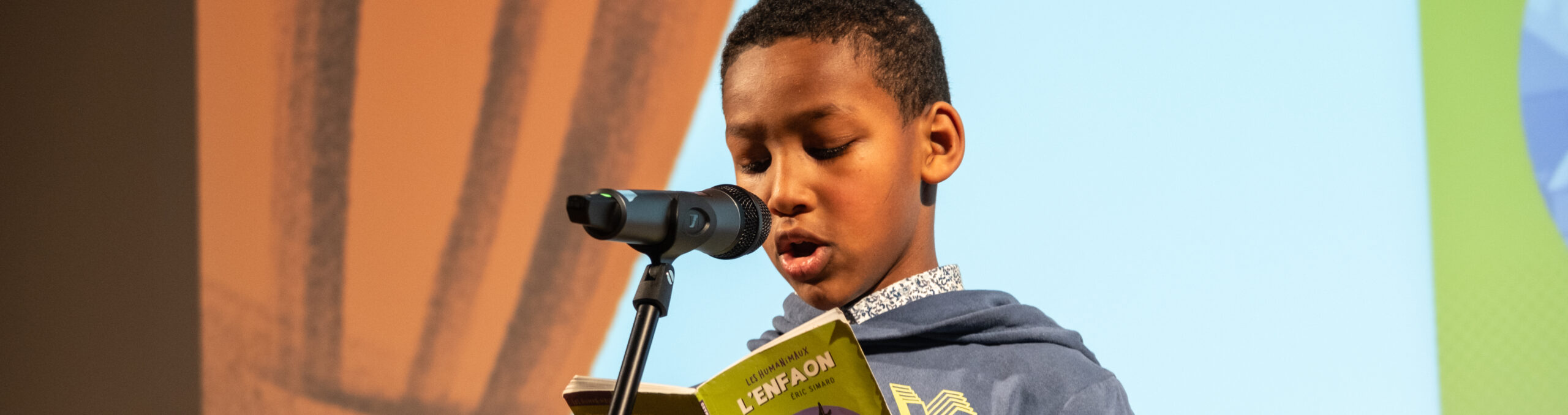

Autant dire qu’avec leur succès croissant depuis 12 ans, les Petits champions de la lecture sont bien en phase avec les besoins du moment. Par sa mise en œuvre au sein même des écoles et par les enseignants eux-mêmes, le jeu apporte en effet un concours judicieux à l’effort en faveur de la lecture à voix haute dans les classes cruciales de CM1 et de CM2.

Ces tests font apparaître la lecture à voix haute comme une compétence encore inégalement partagée, maîtrisée seulement par une grosse moitié des élèves, avec une avance notable des filles, qui lisent notoirement plus que les garçons, comme l’avait déjà signifié en 2021 l’étude internationale PIRLS[5].

Mauvais genre ? Pas notre genre !

D’ailleurs l’écart général d’aptitude entre les filles et les garçons est flagrant en français, toutes compétences évaluées confondues, quoiqu’il tende à se réduire : il était de 14 points en 2023 et de 11 points en 2024.

C’est pourquoi, à l’occasion de sa 12e édition, les Petits champions de la lecture ont fait évoluer le règlement du jeu afin d’assurer à toutes et tous les mêmes chances de pouvoir profiter pleinement de l’aventure. Désormais, il est demandé à chaque école, à partir de deux classes inscrites, de déclarer deux lauréats : une fille et un garçon. Une manière d‘éviter de stigmatiser les lettres comme un domaine réservé aux filles, tout comme il est nécessaire que les sciences ne deviennent pas un boys club dont les filles seraient progressivement exclues.

Encourager en grand nombre les garçons à découvrir et à afficher eux aussi, en public, leur joie de lire : quelle meilleure façon de démontrer aux filles qu’il n’est pas de prédestination, et à chacun, quels que soient son genre et ses origines, qu’on a le droit de tout oser, tout entreprendre. En matière d’égalité des chances, voilà le seul storytelling qui vaille.

Patrick Gloux pour Les Petits champions de la lecture

Sources :

[1] « L’écriture, Phèdre, a, tout comme la peinture, un grave inconvénient. […] Une fois écrit, tout discours roule de tous côtés ; il tombe aussi bien chez ceux qui le comprennent que chez ceux pour lesquels il est sans intérêt ; il ne sait point à qui il faut parler, ni avec qui il est bon de se taire. » (Platon, Apologie de Socrate, trad. Mario Meunier, 1922)

[2] « Mais quand il lisait, les yeux parcouraient les pages et le cœur creusait le sens, tandis que la voix et la langue restaient en repos. » (Augustin, Confessions, livre 6e, Ch. I, §3, trad. E. Tréhorel et G. Bouissou).

[3] https://www.irht.cnrs.fr/fr/publications/la-bibliotheque-de-l-abbaye-de-saint-denis-en-france

[4] Évaluations 2024-2025, Repères CM1-CM2, Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance. Disponible sur :

- https://www.education.gouv.fr/evaluations-2024-reperes-cm1-premiers-resultats-415581

- https://www.education.gouv.fr/evaluations-2024-reperes-cm2-premiers-resultats-415582

[5] https://nces.ed.gov/surveys/pirls/